2017年6月23日金曜日

右クリックメニューを使わずに「管理者として実行」をする。

最近「管理者として実行」が必要な時に右クリックでの実行をよく忘れて起動し直すことが多くなったので、ショートカットを使い「管理者として実行(デバイスに変更を加える設定)」を楽に出来るようにしてみた。

やり方はいたって簡単ではあるが、設定場所がぱっと見解りずらいのであまり知られていないかもしれないと妄想。

ショートカットを作って、「右クリック-プロパティ」で、「ショートカット」タブの「詳細設定」ボタンを押すと、「管理者として実行」のチェックボックスが出る。

これを設定しておけば、クリック一発「管理者として実行」が行われる。

よく忘れる右クリックよりこっちの方が確実でいいなんかなー

2017年6月19日月曜日

BAT実行時のDOS窓が狭くなったので広くした! ( ˘•ω•˘ )ソレダケー

先日からコツコツ作ってたBATが粗方出来たのはイイんだけど、設定追加しまくったら実行時に上下左右狭くなってしまった。

見苦しいんでバッチ実行時のDOSを大きくしてみた。

左上の■をクリックして「プロパティ」選択。

メイン画面が2560x1440なので、その1/4くらいのサイズにしてみた。

少しはマシになったかな?

背景の「大量に貯まったファイルを手軽にユル~く利用」するBATは近日公開のつもりダガ、、、うん(-。-)y-゜゜゜ブッチャケヤリスギタ

見苦しいんでバッチ実行時のDOSを大きくしてみた。

左上の■をクリックして「プロパティ」選択。

少しはマシになったかな?

背景の「大量に貯まったファイルを手軽にユル~く利用」するBATは近日公開のつもりダガ、、、うん(-。-)y-゜゜゜ブッチャケヤリスギタ

2017年6月10日土曜日

PATHへのシンボリックリンク作成コマンド mklink /D

Windowsネットワークの共有パスにアクセスする方法として

1-1.ネットワークパス ex. \\192.168.0.7\path

1-2.ネットワークパス ex. \\test\path

2.ネットワークドライブの割り当てでネットワークドライブを作る

それと、あまり一般的ではありませんが

3.シンボリックリンクを作る

があります。

実はDOSコマンドの中には「2.ネットワークドライブの割り当て」のからのアクセスだと正しく動作しないDOSコマンドなどがありまして、その場合は「1.ネットワークパス」か「3.シンボリックリンク」なら上手くいく可能性が高いです。

ネットワークパスは間違えず入力するだけなので、ここではシンボリックリンクの作り方を説明します。

ディレクトリのシンボリックリンクを作りたいのでコマンドはこんな感じです。

MKLINK /D ローカルパス名 共有パス名

ですが、シンボリックリンクコマンドは普通のDOS窓で実行するとこーなります。

実はMKLINK実行は管理者権限で実行する必要があり、そのためには管理者権限でDOS窓を開く必要があります。Win10ではメニュー選択から右クリック「管理者として実行」を選択すればいいのですが、大抵は「ユーザアカウント制御の設定」メニューが出ます。

「ユーザアカウント制御の設定」を”通知しない”にすれば確認は出現しなくなるのですが、その場合悪意あるソフトによって何かされても全く気が付かなくなる訳で、”通知しない”設定は絶対しないでください。

自分はいちいちメニューから選択するのも面倒なのでバッチファイルを作って右クリック実行をして、中にあらかじめmklinkコマンドを記述してまして作る際はそれをコピペ実行しています。

dos.bat

@echo off

call cmd /k cd C:\Users\zen\Desktop\セレクト

exit

rem PATHへのリンクコマンド。コピペ実行。環境に応じて書き換えてください。

mklink /d c:\@A a:\

mklink /d c:\@B b:\

mklink /d c:\@M \\zokuga\disc

mklink /d c:\@N \\doga\dvbr

mklink /d c:\@O \\doga\other

mklink /d c:\@R \\zokuga\!rokuga

mklink /d c:\@V c:\!video

バッチファイル中のmklink /dを順次流せばリンクを張ることができます。リンクによるフォルダはショートカットのようではありますが、実フォルダのように取り扱う事ができます。リンクを削除する際はコマンドではなくエクスプローラから確認しながらの削除が安全確実でしょう。

ネットワークやローカル区別なくmklink /dによるリンクフォルダを作る事ができ、普通のショートカットのように移動とか名前の変更とかもできます。ただリンク情報だけは変更できないので、リンク先のパスが変わってしまった場合は一度削除して正しいパスで再作成する必要があります。

ネットワークパス直接よりもシンボリックリンク経由の方がいい理由は、ネットワークパスの共有名が変わってもシンボリックリンクの名前さえ変わらなければ引き続き同じパスでアクセス可能というところです。

そのためにはシンボリックリンクのパス名はドライブ名みたく出来るだけ簡素にした方がイイんじゃねと思いました。

1-1.ネットワークパス ex. \\192.168.0.7\path

1-2.ネットワークパス ex. \\test\path

2.ネットワークドライブの割り当てでネットワークドライブを作る

それと、あまり一般的ではありませんが

3.シンボリックリンクを作る

があります。

実はDOSコマンドの中には「2.ネットワークドライブの割り当て」のからのアクセスだと正しく動作しないDOSコマンドなどがありまして、その場合は「1.ネットワークパス」か「3.シンボリックリンク」なら上手くいく可能性が高いです。

ネットワークパスは間違えず入力するだけなので、ここではシンボリックリンクの作り方を説明します。

ディレクトリのシンボリックリンクを作りたいのでコマンドはこんな感じです。

MKLINK /D ローカルパス名 共有パス名

ですが、シンボリックリンクコマンドは普通のDOS窓で実行するとこーなります。

実はMKLINK実行は管理者権限で実行する必要があり、そのためには管理者権限でDOS窓を開く必要があります。Win10ではメニュー選択から右クリック「管理者として実行」を選択すればいいのですが、大抵は「ユーザアカウント制御の設定」メニューが出ます。

「ユーザアカウント制御の設定」を”通知しない”にすれば確認は出現しなくなるのですが、その場合悪意あるソフトによって何かされても全く気が付かなくなる訳で、”通知しない”設定は絶対しないでください。

自分はいちいちメニューから選択するのも面倒なのでバッチファイルを作って右クリック実行をして、中にあらかじめmklinkコマンドを記述してまして作る際はそれをコピペ実行しています。

dos.bat

@echo off

call cmd /k cd C:\Users\zen\Desktop\セレクト

exit

rem PATHへのリンクコマンド。コピペ実行。環境に応じて書き換えてください。

mklink /d c:\@A a:\

mklink /d c:\@B b:\

mklink /d c:\@M \\zokuga\disc

mklink /d c:\@N \\doga\dvbr

mklink /d c:\@O \\doga\other

mklink /d c:\@R \\zokuga\!rokuga

mklink /d c:\@V c:\!video

ネットワークやローカル区別なくmklink /dによるリンクフォルダを作る事ができ、普通のショートカットのように移動とか名前の変更とかもできます。ただリンク情報だけは変更できないので、リンク先のパスが変わってしまった場合は一度削除して正しいパスで再作成する必要があります。

ネットワークパス直接よりもシンボリックリンク経由の方がいい理由は、ネットワークパスの共有名が変わってもシンボリックリンクの名前さえ変わらなければ引き続き同じパスでアクセス可能というところです。

そのためにはシンボリックリンクのパス名はドライブ名みたく出来るだけ簡素にした方がイイんじゃねと思いました。

.BAT実行の敵なばっち~ファイル名の回避、、、、が出来なかったので力業で逃げた記録 (6/10 追記)

ドライブA:フォルダ無し ファイル数 約三万 フォルダを作らず直下に全て保存

ドライブB:フォルダ250 ファイル数 約三万 ジャンル別にフォルダを切る

あとエンコード前ファイルが無節操に詰まったドライブ三つ

以上、自宅のネットワークに大量に貯まってしまったファイルを手軽にユル~く利用できないか、先日から試行錯誤してあるバッチファイルが形になったのですが、Windows DOSのバッチである関係上ファイル名により処理されない事あり、その回避方法を調べてましたがスマートな解決が出来ず結局力業になってしまったログです。

なんで今更ながらDOSのBATプログラムを作ろうと思い立ったかと言うと、今回使った機能がDOSコマンドで、大量にファイルを扱う関係上フォルダ検索は軽ければ軽いほどよく、DIRコマンドの検索速度がWindowsエクスプローラーとは比べにならない圧倒的なの検索速度だったからです。ただ如何せんコマンドベースなので使いがってが悪いのが難点したから、その辺りをBATでなんとからなんか試行錯誤してました。

そのBATプログラム。標準的なファイル名では特に問題なかったのですが、今回特に整理したかったと言うか思い立った原因のファイル群を処理した時に「指定されたファイルが見つかりません。」エラーが頻発しました。

約15000中1000の同様エラーが発生したので調べてみると、ファイル名に使われてた特定の文字が原因とわかりました。 それは ! 感嘆符、% パーセント、 ;セミコロン、 ·てんの四つと下記のような特殊文字を含むファイル名でした。

≡MMD≡ Haku x Luka 。・゚・。.☆ Ð◎ᾔ❝т ℒℯ⊥ ℳε Ð◎ẘη ★゚' . '゚ [4KUHD60FPS] [Sub ESP][2560x1440].MP4

≡MMD≡ Miku X IA ・ ・。☆ Åℊε♄α Ḡłøẘ アゲハグロウ ☆ ゚¨゚[4KUHD60FPS][Sub ENG][3840x2160].MP4

この時、実際のファイル名とBATからから出てきた名前とに差が出てファイル名が一致せず「ファイルが見つからない」原因となってたみたいです。ちなみに何故か通る外国語文字もある訳でその辺りの違いがイマイチ判らんorz

まずは ! 感嘆符、% パーセント、 ;セミコロン、 ·てんの四つを半角から全角の!%;・にBATやPowerShellなどのスクリプトでスマートに置換出来ないか考えてみましたが、これらの記号はBATの処理系に関わっているため処理を記述するのが難しいと解っただけでした。

結局、これらの文字の置換にはフリーソフトの「Flexible Renamer(窓の杜)」を使って置換する事にしました。

指定もわかりやすくサブフォルダの検索もサポートしてくれてサクッと変換できました。今回は使用しませんでしたが正規表現なども使えるそうです。

次にDOS窓を開いてファイルの置きパスをカレントにして、下のテストコードを流すと、実際のBATを実行すると「ファイルが見つからない」エラーになるファイルが$フォルダに残ります。※既に$フォルダがあるならmd $ && は除外して実行。

md $ && move * $ && for /f "delims=;" %j in ('dir $\*.* /b /s /a-d') do move "%j" .

ファイルの場所にバッチファイルを置いてクリック実行させるならこれを記述したバッチファイル$check.batとかを作っておいてください。 *.mp4と指定しているのはそうしないと.batも移動の対象になるため。必要に応じて変更や追加をしてください。

cd %~dp0

md $

move *.mp4 $

for /f "delims=;" %%j in ('dir $\*.* /b /s /a-d') do move "%%j"

残ったファイルを見ると特殊文字部分を近い形の文字にチマチマと変えないとダメみたいですね。残ったファイルはマトメて置いとくしかないでしょうか、、、、

ちなみに取り残されたこれらの特殊文字を含むファイルをどんな風にゲツしたファイルかは察してくださいな感じです(;´Д`A ```

特殊文字ファイル取り扱いが決まったので「大量に貯まったファイルを手軽にユル~く利用」するBATは近日中に公開予定です。

ドライブB:フォルダ250 ファイル数 約三万 ジャンル別にフォルダを切る

あとエンコード前ファイルが無節操に詰まったドライブ三つ

以上、自宅のネットワークに大量に貯まってしまったファイルを手軽にユル~く利用できないか、先日から試行錯誤してあるバッチファイルが形になったのですが、Windows DOSのバッチである関係上ファイル名により処理されない事あり、その回避方法を調べてましたがスマートな解決が出来ず結局力業になってしまったログです。

なんで今更ながらDOSのBATプログラムを作ろうと思い立ったかと言うと、今回使った機能がDOSコマンドで、大量にファイルを扱う関係上フォルダ検索は軽ければ軽いほどよく、DIRコマンドの検索速度がWindowsエクスプローラーとは比べにならない圧倒的なの検索速度だったからです。ただ如何せんコマンドベースなので使いがってが悪いのが難点したから、その辺りをBATでなんとからなんか試行錯誤してました。

そのBATプログラム。標準的なファイル名では特に問題なかったのですが、今回特に整理したかったと言うか思い立った原因のファイル群を処理した時に「指定されたファイルが見つかりません。」エラーが頻発しました。

約15000中1000の同様エラーが発生したので調べてみると、ファイル名に使われてた特定の文字が原因とわかりました。 それは ! 感嘆符、% パーセント、 ;セミコロン、 ·てんの四つと下記のような特殊文字を含むファイル名でした。

≡MMD≡ Haku x Luka 。・゚・。.☆ Ð◎ᾔ❝т ℒℯ⊥ ℳε Ð◎ẘη ★゚' . '゚ [4KUHD60FPS] [Sub ESP][2560x1440].MP4

≡MMD≡ Miku X IA ・ ・。☆ Åℊε♄α Ḡłøẘ アゲハグロウ ☆ ゚¨゚[4KUHD60FPS][Sub ENG][3840x2160].MP4

この時、実際のファイル名とBATからから出てきた名前とに差が出てファイル名が一致せず「ファイルが見つからない」原因となってたみたいです。ちなみに何故か通る外国語文字もある訳でその辺りの違いがイマイチ判らんorz

まずは ! 感嘆符、% パーセント、 ;セミコロン、 ·てんの四つを半角から全角の!%;・にBATやPowerShellなどのスクリプトでスマートに置換出来ないか考えてみましたが、これらの記号はBATの処理系に関わっているため処理を記述するのが難しいと解っただけでした。

結局、これらの文字の置換にはフリーソフトの「Flexible Renamer(窓の杜)」を使って置換する事にしました。

指定もわかりやすくサブフォルダの検索もサポートしてくれてサクッと変換できました。今回は使用しませんでしたが正規表現なども使えるそうです。

次にDOS窓を開いてファイルの置きパスをカレントにして、下のテストコードを流すと、実際のBATを実行すると「ファイルが見つからない」エラーになるファイルが$フォルダに残ります。※既に$フォルダがあるならmd $ && は除外して実行。

md $ && move * $ && for /f "delims=;" %j in ('dir $\*.* /b /s /a-d') do move "%j" .

ファイルの場所にバッチファイルを置いてクリック実行させるならこれを記述したバッチファイル$check.batとかを作っておいてください。 *.mp4と指定しているのはそうしないと.batも移動の対象になるため。必要に応じて変更や追加をしてください。

cd %~dp0

md $

move *.mp4 $

for /f "delims=;" %%j in ('dir $\*.* /b /s /a-d') do move "%%j"

残ったファイルを見ると特殊文字部分を近い形の文字にチマチマと変えないとダメみたいですね。残ったファイルはマトメて置いとくしかないでしょうか、、、、

ちなみに取り残されたこれらの特殊文字を含むファイルをどんな風にゲツしたファイルかは察してくださいな感じです(;´Д`A ```

特殊文字ファイル取り扱いが決まったので「大量に貯まったファイルを手軽にユル~く利用」するBATは近日中に公開予定です。

2017年1月29日日曜日

マルチモニタな二画面動画再生環境設定 MPC-HC64 (SVPpro4 & madVR & FMV) Ver.2017/1

マルチモニタ環境の上下二画面再生では、ソースの解像度によってはコマ落ちが発生してしまいました。 ちょっと考えれば予想つくことですねorz

なのでSVPpro4 & madVRの設定を見直すことに。 方針は二画面最大サイズ再生でもSVP処理で遅延が起きないことを最優先にします。

あくまでここで紹介する設定はほんの一例です。 ハード構成・動作環境・設定者の主観など様々要因により最適な設定値は変わってきます。

ハード構成ざっくり

CPU : i7-6700k 4GHz

MEM : 16GB

GPU1 : GeForce 1080

画面構成は コチラ

とりあえずmadVR設定の「chroma upscaling」と「image upscaling」を一番負荷が少ないであろう"Biliner"にしてSVPpro4の設定をザックリ決めました。

SVP4pro

【自動】再生しながら設定のエラー回避のため

【NULL】ソースが59fps時は補完は無効化

【Nk】ソースが4k以外はコレ使用。「Rendering device」を"AMD~"にしてるのはワザと。あまり意味ないかもしれませんがこれでもヌルヌル処理に問題なし。 GPUアクセラレーションも"AMD~"にしてます。 そっちの方が処理が軽くなる、、、、気のせいかも知れませんw 処理的には問題なさそう。 ちなみにCPUにするとソッチの負荷が高くなります。

【4k】 【Nk】の「Frames interpolation mode」 と 「SVP shader 」を変更しました。

なのでSVPpro4 & madVRの設定を見直すことに。 方針は二画面最大サイズ再生でもSVP処理で遅延が起きないことを最優先にします。

あくまでここで紹介する設定はほんの一例です。 ハード構成・動作環境・設定者の主観など様々要因により最適な設定値は変わってきます。

ハード構成ざっくり

CPU : i7-6700k 4GHz

MEM : 16GB

GPU1 : GeForce 1080

GPU2 : RADEON R7 360E ※表示には使用していない。FMVや動作補助に使用

モニタ1 : 3840x2160 (4k)

モニタ2 : 2560x1440

OS : Win10 pro

とりあえずmadVR設定の「chroma upscaling」と「image upscaling」を一番負荷が少ないであろう"Biliner"にしてSVPpro4の設定をザックリ決めました。

SVP4pro

【自動】再生しながら設定のエラー回避のため

【NULL】ソースが59fps時は補完は無効化

【4k】 【Nk】の「Frames interpolation mode」 と 「SVP shader 」を変更しました。

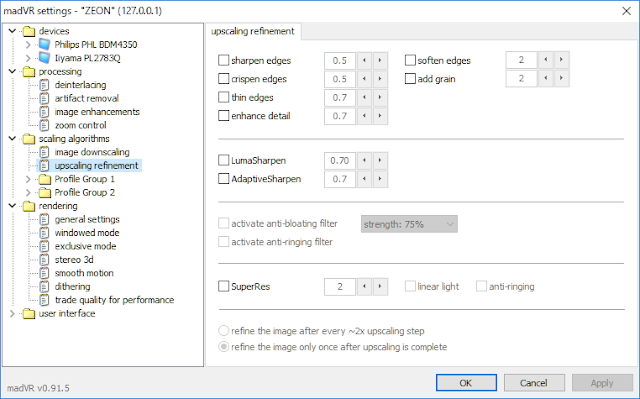

madVR v0.91.5

「chroma upscaling」 "1"はフルスクリーンモードのみ適用な感じです。他はソース幅によって切り替えてます。

「image upscaling」ソース幅と一部は表示高で切り替えてます。

他の設定

自分のマシンスペックでは二画面再生時リソースカツカツ状態なので未使用あるいは最低限の設定になってます。 幾つか紹介します。

「image downscaling」ほとんど使用しないので適当。

「smooth motion」使用しません。 ※替わりにFMVを使ってるつもり。

「upscaling refinement」使用しません。

「image enhancements」使用しません。

FMV(Fluid Motion Video)

madVRの「smooth motion」を使用しない代わりに、FMV(Fluid Motion Video)を動くようにしています。ただし一応モニタをつないで有効状態になってはいるのですが、動画視聴はGeForceエリアなんですよねー。こーいう場合Fluid Motion Video処理は有効になるんだろーか? まぁ設定しとくと時々発生する画面のブレがほぼ無くなる(気のせいかも)っぽいので有効にしてます。

"ffdshow raw video filter"の下に"Bluesky Frame Rate Converter"を設定。

LAV Video Decorder(internal)

"NVIDIA CUVID" ただしあまり効果は感じない。

「chroma upscaling」 "1"はフルスクリーンモードのみ適用な感じです。他はソース幅によって切り替えてます。

「image upscaling」ソース幅と一部は表示高で切り替えてます。

自分のマシンスペックでは二画面再生時リソースカツカツ状態なので未使用あるいは最低限の設定になってます。 幾つか紹介します。

「image downscaling」ほとんど使用しないので適当。

「smooth motion」使用しません。 ※替わりにFMVを使ってるつもり。

「upscaling refinement」使用しません。

「image enhancements」使用しません。

FMV(Fluid Motion Video)

madVRの「smooth motion」を使用しない代わりに、FMV(Fluid Motion Video)を動くようにしています。ただし一応モニタをつないで有効状態になってはいるのですが、動画視聴はGeForceエリアなんですよねー。こーいう場合Fluid Motion Video処理は有効になるんだろーか? まぁ設定しとくと時々発生する画面のブレがほぼ無くなる(気のせいかも)っぽいので有効にしてます。

"ffdshow raw video filter"の下に"Bluesky Frame Rate Converter"を設定。

LAV Video Decorder(internal)

"NVIDIA CUVID" ただしあまり効果は感じない。

2017年1月25日水曜日

上下二画面接続なマルチモニタ動画再生 ※サンプル追加

(去年末話) 迫力を求めて42型4Kモニタを縦型(横倒し)てみた。

は、かなり無茶でしたねー 大体放熱の関係上、冬ならともかく夏場では故障の原因になりかねなかったり。そのお陰で色々判明したことがあったわけです。

特に気になった点は、WindowsメディアプレイヤーやVLC、はたまた通常のMPC-HCなど多くの動画プレイヤーで、マルチモニター再生時に最大サイズがメイン画面のデスクトップサイズ以上にならない事でした。

デスクトップの画面構成はこうなってます。 画面①を再生画面とした場合、動画再生の縦最大解像度は4k縦解像度の2160pixelとなります。 でも私は4kモニター横倒し縦再生のように、縦解像度を2160pixel以上に3000pixel以上に再生してみたいんです。

機器配置はこんな感じ DMM65型4kモニタは比較用です。 それにしてもデカいですねーw

画面最大サイズがマルチモニターの合計値となる動画プレイヤーは探せば結構あるかもしれませんが、あまり手間をかけたくないんで無料と知ってる範囲で調べると意外とすぐソコにありました。

Windows10のファイルマネージャ動画上で右クリックメニューの「プログラムから開く」の「映画 & テレビ」です。

ただし普通に再生しただけでは画面サイズは縛られたままでした。

は、かなり無茶でしたねー 大体放熱の関係上、冬ならともかく夏場では故障の原因になりかねなかったり。そのお陰で色々判明したことがあったわけです。

特に気になった点は、WindowsメディアプレイヤーやVLC、はたまた通常のMPC-HCなど多くの動画プレイヤーで、マルチモニター再生時に最大サイズがメイン画面のデスクトップサイズ以上にならない事でした。

デスクトップの画面構成はこうなってます。 画面①を再生画面とした場合、動画再生の縦最大解像度は4k縦解像度の2160pixelとなります。 でも私は4kモニター横倒し縦再生のように、縦解像度を2160pixel以上に3000pixel以上に再生してみたいんです。

画面最大サイズがマルチモニターの合計値となる動画プレイヤーは探せば結構あるかもしれませんが、あまり手間をかけたくないんで無料と知ってる範囲で調べると意外とすぐソコにありました。

Windows10のファイルマネージャ動画上で右クリックメニューの「プログラムから開く」の「映画 & テレビ」です。

ただし普通に再生しただけでは画面サイズは縛られたままでした。

ここで「映画 & テレビ」プレイヤー右下の「…」をクリックして「拡大表示」を選択すると、、、

縦サイズ拡大して再生してくれます。

ただし「拡大表示」設定は再生の度に選択する必要があります。 「映画 & テレビ」の再生支援機能は必要最小限で、ちょい見ではいいかもしれませんが、ガッツリ連続再生ではメンドクサイと言えます。

ではMPC-HCではどうでしょうか? 結論から言うと、MPC-HC既定の「DirectShowビデオ」設定の「EVR(カスタムプレゼンタ)」ではメイン画面の解像度に縛られます。 が「madVR」だと最大解像度をマルチモニタ解像度の合算に出来ました。 もちろんキチンと設定してやれば再生の度に設定してやる必要はありません。

「表示-ビデオフレーム」の「縦か横に合わせてカット」でOK

ただしやはりと言うか、SVP4pro+madVRでの二画面拡大再生は負荷が高いみたいで、今までのの設定ではコマ落ちしまくってしまったので、設定の大幅見直しをする事となりました。

それは後日と言うことで次回に続く、、、多分。

再生サンプル 二画面拡大は0:39から

再生サンプル 二画面拡大は0:39から

ラベル:

4kモニタ,

madVR,

マルチモニタ動画再生

(去年末話) 迫力を求めて42型4Kモニタを縦型(横倒し)てみた。

違う話の前振りだったんですが、分離。

人は慣れるもので42型4k視聴距離1メートルでも小さいと思う時があるようになってしまいました。 ぃゃね、左右はそうでもないんですが、上下がもっと大きかったらなーと。

で、去年なんですが42型を横倒ししてみました。

←は25型1kワイド 42型4k縦長(横倒し)→

まぁ、全くのムダと言うわけではなく、 縦長再生の迫力と幾つかの問題点と解決策(妥協案)が見えてきた点はよかった。

次回に続く、、、多分

人は慣れるもので42型4k視聴距離1メートルでも小さいと思う時があるようになってしまいました。 ぃゃね、左右はそうでもないんですが、上下がもっと大きかったらなーと。

で、去年なんですが42型を横倒ししてみました。

←は25型1kワイド 42型4k縦長(横倒し)→

、が翌日には元に戻りましたwwwww

確かに縦方向は満足しました。 後電子書籍(コミック)のビューとかスゲー迫力とか。 が、今度は横が見えなくて不便すぎると、、、ちょっと考えたらワカルダロ orzまぁ、全くのムダと言うわけではなく、 縦長再生の迫力と幾つかの問題点と解決策(妥協案)が見えてきた点はよかった。

次回に続く、、、多分

2017年1月13日金曜日

SVP4 pro 4K再生でエラーが出なく(MPC-HCx64限定)なったので、 MPC-HCx64 & SVP4pro & madVR の設定を見直してみた。

以下の設定は2017/1初めの設定です。 今後も随時調整していく事になります。 後、実行環境により設定は大きく変わります。 あくまで参考程度としてください。

目指してるところ

・ヌルヌルな60fps化

・コマ落ちしない

・SVP有効中も他の作業が問題なくできる

・二画面再生が問題なくできる。おまけで画質向上

使用マシンスペック概要

CPU:i7-6700

メモリ:16GB

GPU:GeForce GTX 1080

目指してるところ

・ヌルヌルな60fps化

・コマ落ちしない

・二画面再生が問題なくできる。おまけで画質向上

使用マシンスペック概要

CPU:i7-6700

メモリ:16GB

GPU:GeForce GTX 1080

使用アプリ

SVP4pro ※必須 ここでは有償版を使用(フリー版あり)

MPC-HCx64 ※必須ではない。別のプレイヤーでも可能だが、試したことは無い。

madVR ※必須ではない。"EVR(カスタムプレゼンタ)"でも問題ナシ。

まずSVP4の設定を見直してみた。

SVP4pro ※必須 ここでは有償版を使用(フリー版あり)

MPC-HCx64 ※必須ではない。別のプレイヤーでも可能だが、試したことは無い。

madVR ※必須ではない。"EVR(カスタムプレゼンタ)"でも問題ナシ。

まずSVP4の設定を見直してみた。

プロファイル適用条件

①【NULL】 映像フレームレート ≧ 59 ソースファイルが59fps以上は使用中止

②【 4k 】 ソースフレーム領域 ≧ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以上は4k設定

③【 Nk 】 ソースフレーム領域 ≦ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以下はNk設定

④【自動】※は無視しても構わない。自分は「フレームレート変換を実行する」を解除している。

先に言ってしまうと【 4k 】は【 Nk 】の「Frames interpolation mode(フレーム補間モード)」を"2m"(min artifacts)に変更しただけの設定です。

ソースが4kの場合、ここが一つ上の"1.5m"になっただけでCPU負荷が天元突破な100%になり、コマ落ちが発生してしまうんですよねorz この設定はヌルヌル感にモロ影響していて、今のマシン性能では残念ながら極少の補完しか出来ませんでした。

①【NULL】 映像フレームレート ≧ 59 ソースファイルが59fps以上は使用中止

②【 4k 】 ソースフレーム領域 ≧ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以上は4k設定

③【 Nk 】 ソースフレーム領域 ≦ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以下はNk設定

④【自動】※は無視しても構わない。自分は「フレームレート変換を実行する」を解除している。

①【NULL】 映像フレームレート ≧ 59 ソースファイルが59fps以上は使用中止

②【 4k 】 ソースフレーム領域 ≧ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以上は4k設定

③【 Nk 】 ソースフレーム領域 ≦ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以下はNk設定

④【自動】※は無視しても構わない。自分は「フレームレート変換を実行する」を解除している。

先に言ってしまうと【 4k 】は【 Nk 】の「Frames interpolation mode(フレーム補間モード)」を"2m"(min artifacts)に変更しただけの設定です。

ソースが4kの場合、ここが一つ上の"1.5m"になっただけでCPU負荷が天元突破な100%になり、コマ落ちが発生してしまうんですよねorz この設定はヌルヌル感にモロ影響していて、今のマシン性能では残念ながら極少の補完しか出来ませんでした。

①【NULL】 映像フレームレート ≧ 59 ソースファイルが59fps以上は使用中止

②【 4k 】 ソースフレーム領域 ≧ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以上は4k設定

③【 Nk 】 ソースフレーム領域 ≦ 4Mpix ソースファイル縦×横が4MPix以下はNk設定

④【自動】※は無視しても構わない。自分は「フレームレート変換を実行する」を解除している。

DirectShowビデオなんですが、別に"EVR(カスタムプレゼンタ"でも問題ナシ。と言うかSVPの60fpsヌルヌル感を優先するなら"EVR(カスタムプレゼンタ"の方がmadVRより処理が軽いのでイイです。 設定でハマで時間をムダにする事もないですし、そーいうのが好きな人でない限りmadVRはお勧めしません。

それでも自分がmadVRを使う理由は、過去エンコードした解像度の低い動画ファイルを時々視聴するので粗い部分を補正したいのと、二画面再生時に表示の最大サイズを二画面合計値にするためです。 "EVR(カスタムプレゼンタ)"だと画面拡大表示の最大値はメイン画面の解像度になるからです。

madVRはSVPインストールからではなく更新HPからのを使用しています。 全部はメンドイんで主要部分のみ紹介。 全部のせてもマシン環境と設定者の主観によって無限に近い設定パターンがあるわけで、試行錯誤して詰めてく事になります。

madVRはSVPインストールからではなく更新HPからのを使用しています。 全部はメンドイんで主要部分のみ紹介。 全部のせてもマシン環境と設定者の主観によって無限に近い設定パターンがあるわけで、試行錯誤して詰めてく事になります。

下の二つはソース幅(srcWidth : 3000Pixel)をしきい値にしてプロファイル自動切り替え。通常は"super-xbr" or 4Kでは動作の軽い"Lanczos"に切り替え。まぁ、拡大する必要がないなら"Bilinear"でもいいかと。

この設定とwin10付属プレイヤーのスロー比較です。 かなりの接写なんで縞々が出てますけどwww

ラベル:

4kモニタ,

60fps,

GeForceGTX1080,

MPC-HC,

SVP4

登録:

投稿 (Atom)